Pro:

Durchblick in verworrene Verknüpfungen

Kontra:

Zum Film keines.

Empfehlung:

Ja

Geräusche im Kofferraum. Drei Männer halten an. Es ist Nacht, irgendwo außerhalb von New York. Die drei suchen einen einsamen Platz. Einer öffnet den Kofferraum. Der blutüberströmte Mann jammert und bewegt sich. Tommy DeVito (Joe Pesci) zieht sein Messer und sticht dem Wehrlosen fluchend mehrmals in den Körper. Der andere, Jimmy Conway (Robert de Niro), schießt dem Opfer in den Körper. Endlich ist er tot. Der dritte, Henry Hill (Ray Liotta), schaut dem Treiben seiner Partner zu.

„Solange ich denken kann,

wollte ich schon immer

Gangster werden.“

Brooklyn, 1955. Der junge Henry schaut aus dem Fenster. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite geht es lebhaft zu. Tutti (Frank DiLeo), Mafia-Boss Paul Cicero (Paul Sorvino) und einige andere sprechen miteinander, andere Mafiosi kommen und gehen, schicke Autos fahren vor. Henry bewundert sie – sie, die machen können, was sie wollen, die sich leisten können, was sie wollen, die sich nicht abrackern müssen wie der eigene Vater, der abends mit mieser Laune nach Hause kommt und Henry schlägt, weil er seit Monaten nicht zur Schule gegangen ist. Henry Hill will Teil dieser anderen Gemeinschaft werden – und er wird es. Paul Cicero wird zu seinem zweiten Vater, sorgt – natürlich mit Gewalt – dafür, dass der Postbote künftig alle Briefe bei ihm abliefert, damit kein „blauer Brief“ der Schule Henrys Vater mehr erreicht. Und Henry? Der beginnt seine Karriere, arbeitet sich von ganz unten herauf, verkauft geschmuggelte Zigaretten, steigt ins Alkoholgeschäft ein usw.

Martin Scorsese erzählt die Geschichte Henry Hills, den es wirklich gab, auf Basis des Buches von Nicholas Pileggi („Wiseguy“; dt.: „Der Mob von innen“) und der Erinnerungen Hills und dessen Ex-Frau Karen. Pileggi schrieb auch das Drehbuch zu Scorseses „Casino“ (1995). „Goodfellas“ dokumentiert die Geschichte eines Mafiosi, der als Junge von Geld und Macht träumt und als Erwachsener beides bekommt – zu welchem Preis! – eindrucksvoll, detailverliebt und in einer gelungenen Mischung aus kritischer Distanz zum Mob und Nähe zu seiner Hauptfigur. Denn Scorsese will verstehen und verstehen lassen, unter welchen Bedingungen – sozialer wie persönlicher Art – aus einem „normalen“ Jungen ein Mafiosi wird. Zumeist wird die Geschichte aus der Perspektive Hills erzählt, stellenweise aus der Sicht seiner langjährigen Frau Karen. „Goodfellas“ ist kein moralisierender Film, obwohl Scorsese sicherlich Moralist ist. Doch der Regisseur geht mit seiner Moral nicht hausieren. Er lässt dem Zuschauer die Freiheit, sich selbst ein Urteil zu bilden und zu entscheiden.

1963. Hill ist Teil der Mafia in New York. Er hat den „großen“ Jimmy Conway kennen gelernt und arbeitet mit ihm und Tommy DeVito, den er noch von früher kennt, zusammen. Die Geschäfte laufen gut; die Polizei ist machtlos. Hill lernt Karen (Lorraine Bracco) kennen, eine junge Frau aus jüdischem Elternhaus, verliebt sich in sie. Karen liebt Henry, auch als sie erfährt, in welchen Kreisen er verkehrt und welche Geschäfte er macht. Als ein Nachbar Karen belästigt, schlägt Henry ihn windelweich und bittet Karen, seine Pistole zu verstecken. Jedes andere Mädchen hätte in diesem Augenblick ihren Freund verlassen, sagt Karen; sie aber nicht – im Gegenteil, es reize sie, mit einem solchen Mann zusammen zu sein.

Scorsese zeigt, über welche personellen Verknüpfungen jede Person in den Lebenskreis der Mafia und ihrer Regeln eingebunden wird, auch – wie Karen später erzählt – wie abgeschieden dieser Kreis von anderen Menschen lebt, ohne dass man es selbst merkt.

„Alles, was sie von Paulie bekamen, war

Schutz vor anderen Kerlen, die sie ausnehmen

wollten. Das ist alles. Und das war es,

was das FBI nicht verstand – das, was

Paulie und seine Organisation anboten,

war Schutz für diejenigen Leute, die

nicht zur Polizei gehen konnten. Sie

waren eine Art Polizeiabteilung für diese Leute.“

Queens 1970. Hill, Conway und DeVito sind reiche Leute geworden. Es ist Billy Batts (Frank Vincent), der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, der DeVito, wenn auch nur leicht, provoziert und dafür mit seinem Leben bezahlen muss. Er stirbt, wie anfangs geschildert, im Kofferraum und wird irgendwo außerhalb der Stadt verscharrt. Mord ist für DeVito und Conway eine alltägliche Handlung, gehört zum Geschäfte machen wie alles andere auch. DeVito ist in dieser Hinsicht derart skrupellos geworden, dass selbst ein junger Bursche, der in einer Bar arbeitet, vor ihm nicht sicher ist. Der Junge ist DeVito unsympathisch; dafür muss er sterben.

Henry ist nicht nur der Reichtum eines Mafiosi zu Kopf gestiegen; er unterhält auch Beziehungen zu anderen Frauen. Er steigt – gegen den Willen Pauls – ins Rauschgiftgeschäft ein, wird selbst abhängig – ebenso wie Karen – und steht immer mehr in Gefahr, von der Polizei und dem FBI verhaftet zu werden. Die Zeiten des „leichten“ Gangstertums der 60er Jahre sind vorbei. Nicht nur das. Während deVito etliche Jahre nach dem Mord an Batts für diese Tat büßen muss, gerät Jimmy nach einem groß angelegten Flughafenraubzug in Panik: Ein an dem Raub Beteiligter nach dem anderen muss dran glauben, weil Jimmy befürchtet, als Urheber dieses Verbrechens entlarvt zu werden. Zum Schluss bleibt nur Henry übrig.

An diesem Punkt endet alles, was die Mafiosi sich selbst und anderen als angeblichen Ehrenkodex glauben machen wollen: Freundschaft, Ehre, Vertrauen, Zusammenhalten – all das zählt nicht mehr, wenn die eigene Existenz gefährdet ist. An diesem Punkt zieht Henry Hill die Notbremse und verkauft sich als Kronzeuge an das FBI, erhält eine neue Identität und lebt seitdem – wenn denn der reale Henry Hill noch lebt – an einem unbekannten Ort. Jimmy und Paul müssen aufgrund seiner Aussagen den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.

Scorsese schafft, nicht zuletzt aufgrund seiner eigenen Erfahrungen (er wuchs in „Little Italy“ in New York auf), eine durch die Bilder von Michael Ballhaus und die zeitgenössische Pop-Musik, aber auch durch die fein ausgearbeiteten Szenenbilder, überzeugende Atmosphäre der Lebenswelt der Mafia im New York der 50er bis 70er Jahre. Neben Coppolas „Der Pate“ ist „Goodfellas“ wohl der beste Mafia-Film, der sich kritisch mit diesem Milieu auseinander setzt.

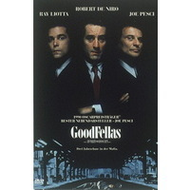

Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia

USA 1990, 145 Minuten

Regie: Martin Scorsese

Darsteller: Robert de Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino

Kamera: Michael Ballhaus

Schnitt: Thelma Schoonmaker

Musik (u.a.): „Hearts of Stone“ (Otis Williams); „The He Kissed Me“ (The Crystals); „Gimme Shelter“ (The Rolling Stones); „Layla“ (Eric Clapton); „My Way“ (Sid Vicious)

Chichi wünscht spannende Zeiten weiterlesen schließen

Bewerten / Kommentar schreiben